Table of Contents

「水耕栽培、興味はあるけど、何から始めたらいいかわからない…」そう思っていませんか?大丈夫、あなただけではありません。この「水耕栽培 資料集め」ガイドでは、水耕栽培の世界への第一歩を踏み出すあなたを、徹底的にサポートします。まるで冒険の地図のように、この記事があなたの栽培の旅をナビゲート。初心者の方には、基本の「き」から、必要な情報源、そしてステップアップのヒントまでを優しく解説。経験者の方には、より専門的な知識や、最新のトレンド、そして栽培をさらに進化させるための情報を盛り込みました。この記事を読み終える頃には、あなたもきっと、水耕栽培の魅力に取り憑かれていることでしょう。さあ、一緒に水耕栽培の世界を探検しましょう!このガイドが、あなたの栽培ライフを豊かにする、確かな一歩となることを願っています。

水耕栽培とは?基本と魅力、始める前に知っておきたいこと

水耕栽培とは?基本と魅力、始める前に知っておきたいこと

水耕栽培の基本:土を使わない栽培方法

水耕栽培って、なんだか未来的な響きですよね?簡単に言うと、土を使わずに植物を育てる方法のことです。植物は、土から栄養を吸い上げる代わりに、水に溶けた養分を直接吸収します。まるで、病院の点滴みたいに、必要な栄養をダイレクトに受け取れるんです。この方法だと、土の病気や虫の心配が少なく、清潔に育てられます。それに、場所も選ばないから、ベランダやキッチンでも野菜やハーブが育てられるんですよ。

水耕栽培には、いくつかの種類があります。例えば、水に根を浸すだけの「水栽培」、水に空気を送り込む「エアレーション栽培」、そして、細かな霧状の水を根に吹き付ける「噴霧栽培」などがあります。それぞれにメリットとデメリットがあるので、自分の環境や育てたい植物に合わせて選ぶといいでしょう。

水耕栽培の魅力:メリットとデメリット

水耕栽培の最大の魅力は、その効率の良さです。土を使わないから、連作障害の心配がないし、成長も早いんです。それに、農薬の使用を減らせるので、安全な野菜を育てることができます。例えば、私が以前育てたバジルは、土栽培よりもずっと早く収穫できました。味も濃くて、本当に美味しかったですよ!

ただ、いいことばかりではありません。初期費用がかかったり、水や養分の管理が少し難しかったりする面もあります。それに、停電があると、ポンプが止まって植物が枯れてしまう可能性も。でも、これらのデメリットも、きちんと対策をすれば、十分にカバーできます。

始める前に知っておきたいこと:準備と注意点

水耕栽培を始める前に、まずどんな植物を育てたいかを決めましょう。レタスやハーブなど、初心者でも育てやすいものからスタートするのがおすすめです。次に、栽培キットや必要な道具を揃えましょう。100円ショップでも手に入るものもあるので、まずは手軽に始めてみるのもいいかもしれません。

そして、一番大切なのは、毎日植物の様子を観察すること。水や養分の状態、葉の色、根の張り具合など、変化に気づけるようにしましょう。もし、何か問題が起きたら、すぐに原因を調べて対処することが大切です。水耕栽培は、まるで小さなペットを育てるような感覚で、愛情を注ぐことが、成功への近道です。

「水耕栽培は、まるで小さな宇宙を創り出すみたい。植物の成長を間近で見守る喜びは、格別だよ。」

水耕栽培資料集め:初心者向け情報源とステップアップ

水耕栽培資料集め:初心者向け情報源とステップアップ

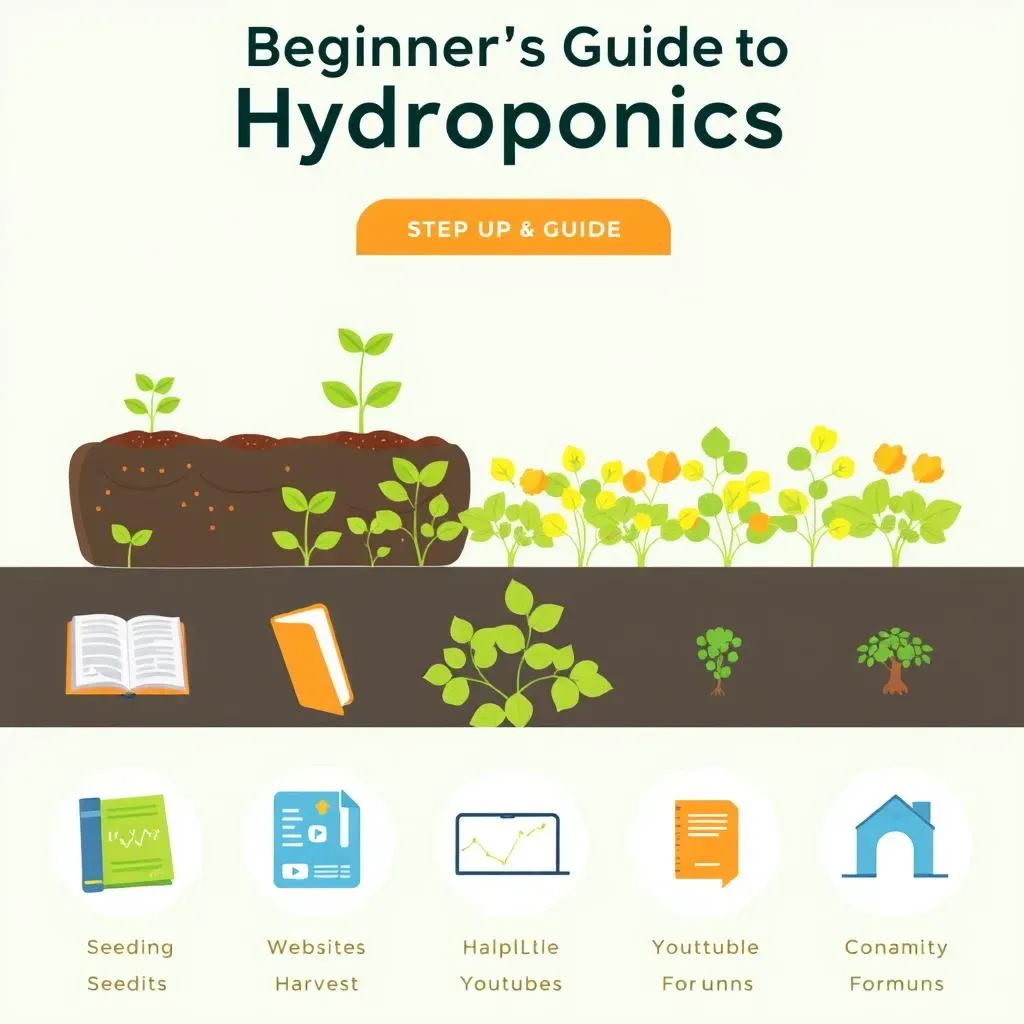

🔰 まずはここから!基本を学ぶための情報源

水耕栽培を始めたいけど、どこから情報を集めたらいいか迷いますよね?私も最初はそうでした。まずおすすめしたいのは、水耕栽培の入門書やウェブサイトです。図書館に行けば、初心者向けのわかりやすい本がたくさんありますし、インターネット上にも、写真やイラスト付きで解説してくれるサイトが豊富にあります。例えば、農林水産省のウェブサイトには、水耕栽培の基本的な知識や、注意点などが詳しく載っています。

また、YouTubeには、実際に水耕栽培をしている人の動画がたくさんアップされています。動画だと、具体的な手順やコツがわかりやすいので、とても参考になりますよ。私も、最初は動画を見ながら、見よう見まねでやってみました。

📚 ステップアップ!実践的な知識を深める

基本を理解したら、次は少し実践的な知識を深めていきましょう。水耕栽培に関する専門書や、農業雑誌などを読んでみるのがおすすめです。これらの資料には、植物の種類別の育て方や、養液の配合方法、トラブルシューティングなど、より詳しい情報が載っています。

また、水耕栽培のコミュニティに参加するのも良い方法です。SNSやオンラインフォーラムには、水耕栽培に興味のある人が集まっているので、情報交換をしたり、質問をしたりすることができます。実際に栽培している人の経験談は、とても参考になりますし、モチベーションアップにもつながります。

「知識は、水耕栽培の成長を助ける肥料のようなもの。惜しみなく吸収して、どんどん育てていこう!」

情報源 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

入門書 | 初心者向けに基本を解説 | 基礎知識を体系的に学べる |

ウェブサイト | 写真やイラスト付きで解説 | 手軽に情報を入手できる |

YouTube動画 | 実際の栽培の様子が見れる | 具体的な手順やコツがわかりやすい |

専門書・農業雑誌 | 専門的な知識が豊富 | より深く知識を深められる |

コミュニティ | 情報交換や質問ができる | 経験談やアドバイスがもらえる |

🌱 困った時の駆け込み寺!Q&Aサイトと相談窓口

水耕栽培をしていると、必ずと言っていいほど、トラブルに遭遇します。そんな時は、インターネットのQ&Aサイトや、水耕栽培の相談窓口を利用してみましょう。Q&Aサイトには、過去に同じようなトラブルに遭った人が、解決策を投稿していることがあります。また、相談窓口では、専門家が個別の状況に合わせてアドバイスをしてくれます。

私も、以前、育てていたレタスの葉が黄色くなってしまった時に、Q&Aサイトで解決策を見つけることができました。一人で悩まずに、積極的に情報を集めて、トラブルを乗り越えていきましょう。

水耕栽培資料集め:上級者向け専門知識と最新トレンド

水耕栽培資料集め:上級者向け専門知識と最新トレンド

🔬 より深く!専門知識を極める

水耕栽培の基本をマスターしたら、次は専門的な知識を深掘りしてみましょう。上級者向けの資料では、植物生理学や栄養学、環境制御など、より高度な内容を扱います。例えば、植物の光合成のメカニズムを理解すれば、より効率的な照明の当て方を考えられますし、養液の成分を細かく調整することで、植物の成長を最大限に引き出すことができるでしょう。大学の研究論文や、専門家が書いた書籍などは、これらの知識を深める上で非常に役立ちます。

また、最新の技術動向にも注目してみましょう。例えば、AIを活用した自動制御システムや、LED照明の進化、環境に優しい新しい栽培方法など、日々新しい技術が開発されています。これらの技術を取り入れることで、より高度な水耕栽培を実現できるでしょう。

📈 最新トレンドをキャッチ!未来の水耕栽培

水耕栽培の世界は常に進化しています。最近のトレンドとしては、都市型農業としての水耕栽培の普及が挙げられます。都会のビルや空きスペースを利用して、野菜やハーブを栽培する試みが、世界中で行われています。これらの都市型農場は、食料自給率の向上だけでなく、地域コミュニティの活性化にも貢献しています。

また、環境負荷を減らすための取り組みも活発です。例えば、太陽光発電を利用した栽培システムや、廃棄物を再利用する循環型システムなどが開発されています。これらの技術は、持続可能な社会を実現するために、非常に重要です。水耕栽培は、単なる農業技術ではなく、未来の食料生産を支える、重要な役割を担っていると言えるでしょう。

「水耕栽培は、まるで科学実験みたい。常に新しい発見があって、ワクワクするよね!」

トレンド | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

都市型農業 | ビルや空きスペースを利用 | 食料自給率向上、地域活性化 |

環境負荷低減 | 再生可能エネルギー利用 | 持続可能な社会へ貢献 |

AI自動制御 | AIによる栽培管理 | 効率的な栽培、省力化 |

LED照明 | 植物育成用LEDの進化 | 省エネ、成長促進 |

循環型システム | 廃棄物再利用 | 資源の有効活用 |

🤝 コミュニティで繋がろう!上級者向け交流の場

上級者向けの資料集めの一環として、ぜひ参加してほしいのが、水耕栽培のコミュニティです。上級者向けのセミナーやワークショップでは、専門家や他の栽培者と直接交流することができます。これらの場では、専門的な知識を学べるだけでなく、最新の技術やトレンドについて議論したり、自分の栽培の悩みを相談したりすることができます。

また、研究機関や企業が主催する見学会やイベントに参加するのもおすすめです。これらの場では、最先端の研究成果や技術を間近で見ることができますし、開発者や研究者から直接話を聞くことができます。水耕栽培は、一人で黙々とやるのも楽しいですが、仲間と繋がることで、さらに深く、楽しく、その世界を堪能することができるでしょう。